これを、

これを、 こうします。

こうします。今後は、ちょっと図が複雑になりますので、今までのような電池と豆電球の絵だと、線が入り組んで見づらくなってしまいます。

見易さの向上と、後は、こ汚い図の割りには結構書くのが大変なのでご了承下さい。

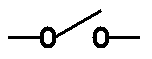

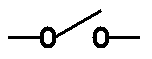

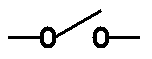

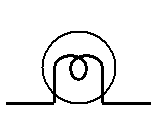

では、まず1章に出てきたスイッチ、

これを、

これを、 こうします。

こうします。

スイッチのOnの状態が、

![]()

スイッチのOffの状態が

です。

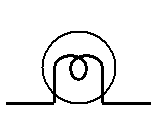

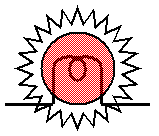

もう一つ、豆電球は、

これを、

これを、 こうします。

こうします。

点いてる時は、

消えてる時は、

です。

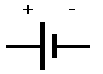

電池は、 これを

これを こんな記号で書きます。長いほうがプラス極です。

こんな記号で書きます。長いほうがプラス極です。

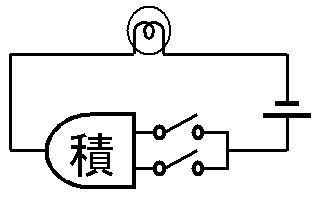

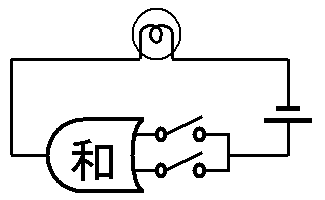

次に、2章に出てきた、両方のスイッチがOnに成ったときに電気が流れる図、

を、こんな記号で表します、

記号だけでは覚えにくいので、算数の掛け算に似た動きを表す「積」という漢字を中に入れました。

動きとしては、

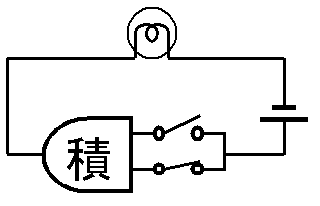

両方のスイッチがOnの時だけ、

豆電球が光ります。

どちらかのスイッチがまたは両方のスイッチがOffの時には、

豆電球は消えます。

第2章のスイッチと豆電球の動きと同じですよね。この「積」の記号の中身は実際には秘密兵器のトランジスタが活躍しています。

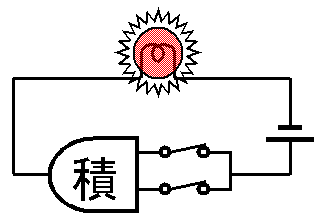

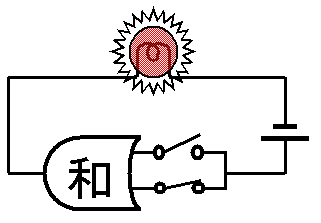

次に、3章に出てきた、片方のスイッチまたは両方のスイッチがOnに成ったときに電流が流れる図、

を、こんな記号で表します、

記号だけでは覚えにくいので、算数の足し算に似た動きを表す「和」という漢字を中にいれました。

動きとしては、両方の片方のスイッチまたは両方のスイッチがOnの時に豆電球が点きます。

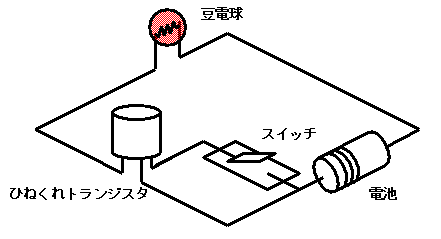

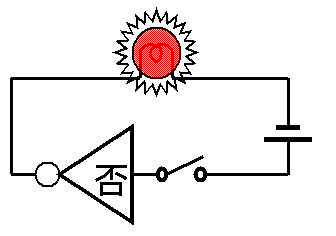

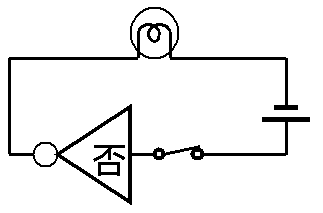

最後に、4章の後の方に出てきたひねくれ者トランジスタの、電気が流れたら電気を流さないという図、

を、こんな記号で表します、

記号だけでは覚えにくいと思うので、否定を表す「否」という漢字を中にいれました。

動きとしては、スイッチOffの時に豆電球が点いていて、

逆にスイッチがOnの時には、

豆電球が消えます。

この「否」だけは、今までの電気の流れからすると「線が繋がっていないのに豆電球が点くというのはおかしいんじゃないか」とお感じの方もいらっしゃるかと思いますが、実際には4章の図のように、ひねくれもののトランジスタのところに電気が来ていて、スイッチによって電気を流したり流さなかったりすると思ってください。

いちいち「否」等の記号に電気が来ている線を書いていると線がごちゃごちゃしてくるので省略することにします。

また、この「否」は他の「積」「和」と組み合わせて使うときに、後ろの三角「△」さえも省略して丸「○」だけ書く場合があります。

ということで、以上で記号の話は終わりです。

新しい話題が特に無いのでつまらない章になってしまいましたが、今後はこの記号を組み合わせて行きますのでちょっと面倒ですが頭に入れてください。

これ以外の記号は随時登場させますが、基本はこれらの記号の組み合わせで全てが表現出来ます。

次からは実際にこの記号を使ってコンピュータの動きを説明していきます。